В Македонии есть город Велес, который так и просится в аналогии с интернациональным славянским божеством Велесом. Тем более, что на той территории издревле был культ медвежьей головы — еще со времён неандертальцев. Город был основан на месте поселения в 168 году до нашей эры и изначально назывался иначе.

В Македонии есть город Велес, который так и просится в аналогии с интернациональным славянским божеством Велесом. Тем более, что на той территории издревле был культ медвежьей головы — еще со времён неандертальцев. Город был основан на месте поселения в 168 году до нашей эры и изначально назывался иначе.

И вот три официальные версии, которые существуют на настоящий момент:

1. Имя происходит от лесистой местности — (v’les — в лесу), так как изначально все окресности были покрыты густыми лесами.

2. Имя происходит от имени славянского бога Велеса (ориентировочно — это 6 век нашей эры и как раз славянская экспансия).

3. Имя происходит от греческого Ελεούσα — Элеуса, что означает «милостивый» и соотносится с уже христианскими временами.

На мой взгляд, выраженная в Википедии основной — третья версия не является состоятельной Продолжить чтение →

С сегодняшнего дня начинаются Малые Велесовы (волчьи) святки. 3 февраля — Малый Велесов день или иначе Велес Волчий сват — день, посвящённый Велесу Волчьему Свату, предваряющий Малые Велесовы, или Волчьи, Святки и Великий Велесов день.

С сегодняшнего дня начинаются Малые Велесовы (волчьи) святки. 3 февраля — Малый Велесов день или иначе Велес Волчий сват — день, посвящённый Велесу Волчьему Свату, предваряющий Малые Велесовы, или Волчьи, Святки и Великий Велесов день.

В пору двоеверия на Руси 3 февраля отмечали день Симеона и Анны, именовавшийся тако же Малым Власием. В народе говорили: «Семён с Анной сбрую починяют, а Власий коней седлает». По народным поверьям, на Власия Домовой «заезжает» лошадей, и чтобы этого не допустить, на ночь к лошади привязывали кнут, рукавицы и онучи.

Подробнее о Велесовых святках и Велесовом дне тут.

Нельзя однозначно считать, что скифы являются прямыми предками славян, однако их обычаи и нравы достаточно точно прослеживаются и у древних славян. Было ли это именно наследие, или же заимствование — я сам пока не разобрался. Но вот вам пока два примера:

Нельзя однозначно считать, что скифы являются прямыми предками славян, однако их обычаи и нравы достаточно точно прослеживаются и у древних славян. Было ли это именно наследие, или же заимствование — я сам пока не разобрался. Но вот вам пока два примера:

Скифское «судебное право»

Некоторые обычаи судопроизводства у скифов были достаточно универсальны для того времени, а также впоследствии стали частью обычая славян и русов. Самый известный и простой обычай — «судебный поединок». В спорных случаях, когда не было возможности доказать вину обвинитель (и только обвинитель) мог вызвать обвиняемого на поединок, в результате которого победитель объявлялся правым, а проигравший — виновным.

Правосудие вершилось правителем скифского царства и Продолжить чтение →

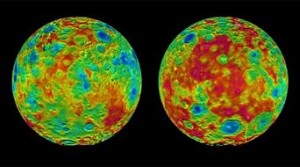

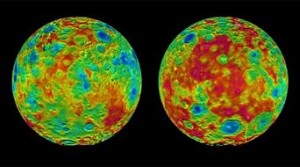

Один из кратеров на поверхности Цереры, открытых зондом Dawn, был назван в честь Яровита – славянского бога войны и плодородия, которому поклонялись племена балтийских славян.

Один из кратеров на поверхности Цереры, открытых зондом Dawn, был назван в честь Яровита – славянского бога войны и плодородия, которому поклонялись племена балтийских славян.

Яровит, как повествуют средневековые хроники 12 века, был одним из главных божеств вендских и полабских славян, которые считали его богом войны и урожая.

Кратер, получивший имя бога плодородия, войны и урожая, расположен в северном полушарии Цереры, и обладает достаточно большим диаметром – около 66 километров. Продолжить чтение →

Фотография с Купалы в этом (2015) году, проводимой культурно-просветительским центром «ЯРГА».

Автор: Фотокорреспондент «Ржевских Новостей» Владимир Кутузов

Купала. 2009 год. Фотограф Сергей Дрюцкий. На фото: по дороге к Купальцу.

Традиции

Традиции

Егорий холодный, Юрьев день, Егорий зимний, Юрий холодный, Георгий Победоносец, Егорий-с-Мостом (в знак упрочения льда), Егорий Волчий Заступник: так этот день называли в старину.

Как и раньше, здесь Егорий с его сопоставлением волчьему началу говорит о том, что традиция дня была заимствована в языческом Яриле «волчьем пастыре».

С каждым днем ветра и морозы усиливались: «Зима ходит с гвоздем и приколачивает ледовые настилы».

В память святого Георгия на Руси в этот день почитали всех воинов-кавалеров Георгиевского креста. В народе день носил имя Егория или Юрия. Это был праздник силы и мужества. Имелся и подобающий обычай: парить дубовыми вениками слабых парней или мужчин в бане. Дуб с древнейших времен являлся символом силы, мужества и крепости. После такой процедуры тело смазывали волчьим жиром. Народ верил, что таким образом человек вберет в себя крепость священного дерева и звериную смелость.

Сегодня крестьяне имели полное право переходить от своего хозяина-помещика к другому, о чем заранее договаривались на Михайлов день. Отсюда и примета: с нанявшимся в Юрьев день работником хозяин будет справедлив.

Многие целый год ждали этого дня, чтобы Продолжить чтение →

Догорает годовая ось 2006 года на Коляде у Сундакова. Последний год перед тем, как разошлись дороги многих людей.

Традиции:

Традиции:

Клим холодный: так этот день называли в старину.

К этому времени наступали настоящие морозы, оттого и такое народное название – Клим холодный. Матери обращались к этому святому с просьбой защитить чад от грядущих холодов.

От снега в горницах становится светлее, потому женщины усаживались ближе к окошкам с прялкой и веретеном, с коклюшками или пяльцами. Во время работы они пели веселые коротушки или грустные и протяжные песни.

Продолжалась молотьба хлеба в ригах. Работу выполняли натощак, чтобы двигаться было легче.

Народ верил, что у мороза есть слуги – мароссы, злобные духи, или трескуны. Зимой они Продолжить чтение →

Традиции

В народном христианстве этот день называется Гурьевским. Со временем этот святой трансформировался в местного защитника от зубных болезней. В этот день к святому было принято обращаться с соответствующей молитвой. Как-то точно интерпретировать более ранний его аналог в этом направлении для меня сложно. Вполне вероятно, что он мог быть связан со второй функцией — очищением. В народе говорили также, что на Гурия «зима приезжает на пегой кобыле и разгоняет всех нечистых». Наши предки верили, что злые духи боятся зимы, поэтому убегают с земли и оставляют людей в покое до самых Святок. Человеку, родившемуся в этот день, полагалось подарить меру овса или воз сена. Считалось, что это даст здоровья лошадям. На Гурия люди вообще уделяли этим животным много внимания: «Гурьян без лошади, что зима без января». Существовала даже особая примета: «Коли кони на Гурия ржут — это к добру». Если привязывать воинствующее начало с нечистой (злой) силой, соотнесённое с навыками наездника, а также «зубом», то я рискну внести версию (предположение), что всё это может служить аналогом Продолжить чтение →

В народном христианстве этот день называется Гурьевским. Со временем этот святой трансформировался в местного защитника от зубных болезней. В этот день к святому было принято обращаться с соответствующей молитвой. Как-то точно интерпретировать более ранний его аналог в этом направлении для меня сложно. Вполне вероятно, что он мог быть связан со второй функцией — очищением. В народе говорили также, что на Гурия «зима приезжает на пегой кобыле и разгоняет всех нечистых». Наши предки верили, что злые духи боятся зимы, поэтому убегают с земли и оставляют людей в покое до самых Святок. Человеку, родившемуся в этот день, полагалось подарить меру овса или воз сена. Считалось, что это даст здоровья лошадям. На Гурия люди вообще уделяли этим животным много внимания: «Гурьян без лошади, что зима без января». Существовала даже особая примета: «Коли кони на Гурия ржут — это к добру». Если привязывать воинствующее начало с нечистой (злой) силой, соотнесённое с навыками наездника, а также «зубом», то я рискну внести версию (предположение), что всё это может служить аналогом Продолжить чтение →

В Македонии есть город Велес, который так и просится в аналогии с интернациональным славянским божеством Велесом. Тем более, что на той территории издревле был культ медвежьей головы — еще со времён неандертальцев. Город был основан на месте поселения в 168 году до нашей эры и изначально назывался иначе.

В Македонии есть город Велес, который так и просится в аналогии с интернациональным славянским божеством Велесом. Тем более, что на той территории издревле был культ медвежьей головы — еще со времён неандертальцев. Город был основан на месте поселения в 168 году до нашей эры и изначально назывался иначе.

С сегодняшнего дня начинаются Малые Велесовы (волчьи) святки. 3 февраля — Малый Велесов день или иначе Велес Волчий сват — день, посвящённый Велесу Волчьему Свату, предваряющий Малые Велесовы, или Волчьи, Святки и Великий Велесов день.

С сегодняшнего дня начинаются Малые Велесовы (волчьи) святки. 3 февраля — Малый Велесов день или иначе Велес Волчий сват — день, посвящённый Велесу Волчьему Свату, предваряющий Малые Велесовы, или Волчьи, Святки и Великий Велесов день. Нельзя однозначно считать, что скифы являются прямыми предками славян, однако их обычаи и нравы достаточно точно прослеживаются и у древних славян. Было ли это именно наследие, или же заимствование — я сам пока не разобрался. Но вот вам пока два примера:

Нельзя однозначно считать, что скифы являются прямыми предками славян, однако их обычаи и нравы достаточно точно прослеживаются и у древних славян. Было ли это именно наследие, или же заимствование — я сам пока не разобрался. Но вот вам пока два примера: Один из кратеров на поверхности Цереры, открытых зондом Dawn, был назван в честь Яровита – славянского бога войны и плодородия, которому поклонялись племена балтийских славян.

Один из кратеров на поверхности Цереры, открытых зондом Dawn, был назван в честь Яровита – славянского бога войны и плодородия, которому поклонялись племена балтийских славян.

Традиции

Традиции

Традиции:

Традиции: В народном христианстве этот день называется Гурьевским. Со временем этот святой трансформировался в местного защитника от зубных болезней. В этот день к святому было принято обращаться с соответствующей молитвой. Как-то точно интерпретировать более ранний его аналог в этом направлении для меня сложно. Вполне вероятно, что он мог быть связан со второй функцией — очищением. В народе говорили также, что на Гурия «зима приезжает на пегой кобыле и разгоняет всех нечистых». Наши предки верили, что злые духи боятся зимы, поэтому убегают с земли и оставляют людей в покое до самых Святок. Человеку, родившемуся в этот день, полагалось подарить меру овса или воз сена. Считалось, что это даст здоровья лошадям. На Гурия люди вообще уделяли этим животным много внимания: «Гурьян без лошади, что зима без января». Существовала даже особая примета: «Коли кони на Гурия ржут — это к добру». Если привязывать воинствующее начало с нечистой (злой) силой, соотнесённое с навыками наездника, а также «зубом», то я рискну внести версию (предположение), что всё это может служить аналогом

В народном христианстве этот день называется Гурьевским. Со временем этот святой трансформировался в местного защитника от зубных болезней. В этот день к святому было принято обращаться с соответствующей молитвой. Как-то точно интерпретировать более ранний его аналог в этом направлении для меня сложно. Вполне вероятно, что он мог быть связан со второй функцией — очищением. В народе говорили также, что на Гурия «зима приезжает на пегой кобыле и разгоняет всех нечистых». Наши предки верили, что злые духи боятся зимы, поэтому убегают с земли и оставляют людей в покое до самых Святок. Человеку, родившемуся в этот день, полагалось подарить меру овса или воз сена. Считалось, что это даст здоровья лошадям. На Гурия люди вообще уделяли этим животным много внимания: «Гурьян без лошади, что зима без января». Существовала даже особая примета: «Коли кони на Гурия ржут — это к добру». Если привязывать воинствующее начало с нечистой (злой) силой, соотнесённое с навыками наездника, а также «зубом», то я рискну внести версию (предположение), что всё это может служить аналогом